“Noi non abitiamo una nazione, ma una lingua.”

Emil M. Cioran

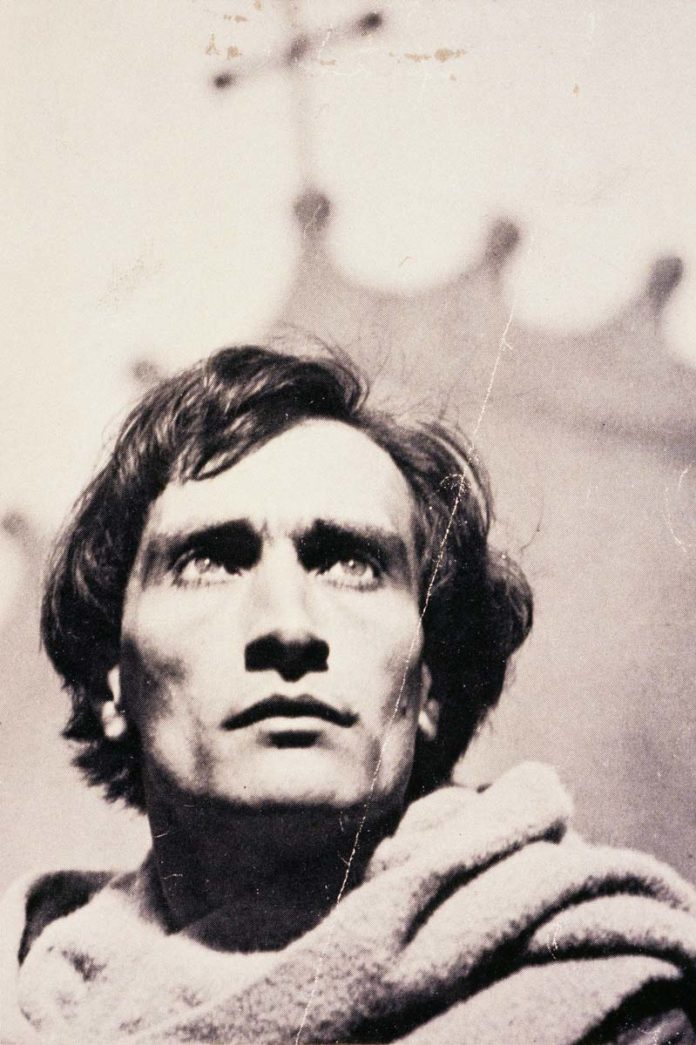

Antonin Artaud è morto, straziato in corpo e in spirito come il suo Eliogabalo, Antonin Artaud è eterno, viva Antonin Artaud. Assurto a dio mentre abbandonava le sue spoglie mortali ai piedi di un letto nella clinica di Ivry-Sur-Seine. Trasceso con la stessa sofferenza dell’odiato fratello Gesù Cristo, col quale soleva identificarsi per un vago senso di gelosia e di sprezzo nei confronti del Padre. Con il sentore, nelle viscere, che prima o poi egli lo avrebbe surclassato, quel Padre. E sul terreno più ardente, più significativo: quello del linguaggio. La ricerca linguistica forsennata di Artaud scaturisce violenta dalla necessità di estirpare le radici che ancorano la razza umana alla realtà: è un obbligo morale ritenere inaccettabile che l’essere umano possa consumare la propria esistenza su un tema monocorde. Si deve irrompere nell’altro Reale! Per poterlo vivere, questo nuovo Reale, lo si deve percuotere con la violenza della confessione, non temere di sperimentarne la sofferenza: al di là del dubbio attende l’ascesi. L’Uomo si è dotato di uno strumento indistruttibile, in costante evoluzione: il linguaggio. E basterà seguire le tracce lasciate da Artaud per risalire dall’abisso della piatta comprensione verso l’ignoto stordimento delle infinite possibilità della lingua. E possiamo sentirlo ad ogni respiro, questo stordimento: è il riflesso immortale di Ulisse che si spinse oltre le colonne d’Ercole, alla ricerca di un ignoto da consegnare all’immortalità.

Lingua che trascende il discorso puramente letterario: noi siamo fatti di linguaggio, il nostro corpo fisico è linguaggio, tutto ciò che ci circonda lo è, senza eccezioni; è l’Essere come fenomeno vitale ad essere vittima e carnefice al contempo della lingua; per dirla con Albino Galvano, autore della straordinaria prefazione a “Héliogabale”, «La ricerca disperata di attingere alla moelle[1] delle cose, in una parola lo sforzo di attingere l’essere, esplorandolo tanto nella dimensione vitale quanto in quella “dei princìpi”, ha trasceso in lui, in ogni momento, l’impegno puramente letterario»[2]. Eliogabalo, si diceva, il figlio delle vette: l’altra faccia della moneta artaudiana, il suo doppio. Imperatore all’alba della pubertà, preda di eccessi sessuali innominabili, geloso efebo personale del Sole. L’attrazione, se possibile sguaiatamente fisica, è immediata: Artaud riconosce la languida sagoma del reggente come sua propria, le sue parole trasudano goduria e lussuria mentre descrive, fingendo superficialità, la lascivia delle violenze a cui Eliogabalo si abbandona. L’immagine che nasce si impasta di sangue, sperma, latte, sudore, vergogna: un linguaggio di fluidi che non evapora alla luce del sole, ma si rafforza fino a rendere accecante la figura che ivi nasce: è un dio quello che affiora dalla fiacca distesa di ambrosia. Un dio che vuole scontare la terribile punizione di essere superiore lasciandosi flagellare dalle mani spudorate ed oscene dell’uomo. Ma cosa rende Artaud il nostro Eliogabalo? Egli accoglie su di sé la colpa del linguaggio fino a quel momento atrofizzato, schiavizzato, l’accetta e ne beve l’amaro calice, ma rifiuta con rancorosa ostinazione di lasciarsi frugare l’anima da uomini qualsiasi: deve essere lui il primo ad ispezionarsi. Sezionarsi a ritroso è l’unico modo che Artaud possiede per resuscitare quella scarica iniziale, andata oggi perduta, che originò dagli dèi ed arrivò intatta agli uomini; fu proprio il rapporto dio-uomo a scatenare in quest’ultimo l’urgenza di un mezzo di comunicazione che esulasse dal sordo vivere le emozioni. Emozioni perennemente in bilico fra credenza mistica, più vicina alla sciatteria superstiziosa, e primi vagiti poetici, modello di primo ordinamento delle scoperte allo stadio larvale. Lo svuotamento lancinante e purificatore, rituale, per elevarsi ed arrivare là dove risiede il linguaggio: oltre la realtà, verso una nuova Realtà. Come Eliogabalo, Artaud supera la barbarie linguistica dell’incomprensione, che etichetta l’estraneo come mollica da ignorare. E non si strugge quando gli dèi smettono di rispondere: antropomorfi anche nel pensiero, anche essi devono assimilare la ribellione del singolo. Dove l’imperatore del Sole gioca a nascondersi nel divino, incomprensibile ai sudditi, il suo doppio scava nel profondo dell’adorazione esoterica, ne sugge la linfa vitale; e sempre più a ritroso, si sorprende a sperimentare il sonoro, in bilico fra il concreto e l’astratto. Ad attrarlo, come ad attrarre Eliogabalo erano le urla di piacere che invadevano la sua dimora divina nel mezzo della notte dominata dalla Luna, sono allora i misteri musicali dei mantra, fonte suprema dell’antico dialogo con gli dèi: è il reale che giustifica la sua esistenza fra le braccia dell’Assoluto. Come l’imperatore perverte il costume usuale, estremizzandolo e accettandolo soltanto dopo questo processo, così Artaud gioca con quell’embrione linguistico che sta scoprendo, analizzandolo al microscopio prima di farlo suo. La poesia pulsante, magnetica, estetica che sgorga da Eliogabalo lo atterrisce: straripante all’eccesso, inconcepibile e veemente. L’ammirazione infatti si consuma completamente nell’atto imperiale di pervertire il mōs, iniettando la malattia solare del lontano Medio Oriente. Dove egli si concede (al)lo scandalo di violare la guardiana del fuoco sacro, avvolto dall’attonita complicità dei congiunti che non riescono a concepire l’affronto e si spauriscono, Artaud può soltanto cogliere le insistite melodie, gli arabeschi sonori che spezzano il silenzio degli appartamenti imperiali. Anche quel gesto, quella trasgressione comunica senza riserve che chi si è fatto dio ha esaurito il proprio compito ed è disposto, in aperta insurrezione, a lasciare nel fango le sue vestigia mortali. Con la morte fecale dell’imperatore, che dissolve le sue sembianze nel Tevere prima che il suo culto venga bandito dal mondo conosciuto, Artaud perde un punto di riferimento, un piccolo lume che rischiarava la strada della sua ricerca. Fra le sue mani, prima colme delle effigi degli dèi incise sui palmi come λόγος straripante, ora non resta che un interrogativo, che sfugge come cenere fra le dita: «Ci si può del resto chiedere se un principio sia altro che un semplice modo verbale e questo riconduce alla questione di sapere se vi è qualche cosa al di fuori dello spirito che pensa…»[3]. Ed è a Emesa, presso il tempio d’Eliogabalo, che possiamo immaginare la tomba del primo essere noto come Antonin Artaud, svanito agli occhi mortali mentre rincorreva la verità del linguaggio.

Da quel mausoleo solare rinasce, più tumultuosa e urgente, la necessità della penetrazione all’interno del linguaggio. È verso il Messico che si dirige lo spasimo della ricerca: fra le conferenze tenute a Città del Messico, si fa strada prepotente il richiamo alla cultura profondamente rituale e sciamanica degli Indios Tarahumara. Da qui Artaud salpa, solitario, per il suo periplo verso l’immortalità: proprio fra loro sperimenta per la prima volta il peyotl, potente sostanza psicotropa che gli spalanca le porte dell’indefinito, devastando però la sua capacità di adeguamento alla realtà (già invero ridotta ai minimi termini da una personalità intricata). Il bivio imposto dalle visioni lo divorerà, illuminazione spirituale e abisso formale si contenderanno la sua anima. È proprio durante l’ossessiva ricerca di questo incontro che Artaud si scontra frontalmente con le conseguenze fisiche, mortali, del linguaggio: «… Quando si sa che i primi uomini si servirono di un linguaggio di segni e si ritrova quella lingua enormemente ingrandita sulle rocce, certo non si può più pensare che si tratti di un capriccio e che questo capriccio non significhi niente»[4]. Risalendo questo tortuoso percorso allucinato fino al parto più umano del linguaggio (i segni fisici, carnali precursori della vocalità viscerale a lui così cara), egli comprende che quella è la chiave per trascendere la realtà. Una realtà che lo inchioda al dolore dell’incompatibilità con chi ama, crocifisso con l’anima lacera dall’incomunicabilità del suo messaggio. Non è infatti il dolore del corpo a devastarlo (gli episodi dissenterici, la perdita dei denti, l’agonia del coma che sempre seguiva le sedute di elettroshock lo tormenteranno fino alla morte), ma lo sgretolamento dello spirito che lo colpisce quando cerca di esprimere questa sua scoperta dall’altro versante dello specchio, luogo agli altri sconosciuto ed incomprensibile. Si ritrova così, sussultante, a ridosso delle più estreme rivelazioni squartato, con lo spirito balbuziente ed esausto: ma vi giunge; a lui non serve altro. Subisce il dolore ma non lo comprende, si lascia deridere convinto che tutta quella giostra sia una mascherata del pensiero, un capriccio. Memore del ricordo d’Eliogabalo, che ha elevato come un trofeo la violenza carnale, si convince che la sua sposa, il divino soffio del reale, lo attenda a valle. È disposto a sopportare le torture più crudeli, pur di accogliere il segreto del linguaggio. E la prova suprema non tarda a presentarsi: i Tarahumara lo introducono al distruttivo rito del peyotl, dove ogni cosa è linguaggio, nel senso più vorticoso del termine. Ogni rito compiuto dai sacerdoti, ogni passo azzardato dai danzatori, ogni svastica scavata nella nuda terra, tutto rimbomba nella testa di Artaud, vittima sacrificale pugnalata al cuore in nome di rivelazioni leggendarie bisbigliate dal vento che alimenta il mostruoso rogo sciamanico. Tutta la sua anima freme, il corpo prende congedo: giunge l’abbandono mistico. Da quell’irrealtà felpata, sudaticcia, riemerge un uomo che è in marcia verso il regno di dio per usurparlo, ma di questo ancora non ha piena coscienza. Realizza che non potrà mai liberarsi definitivamente del corpo, che questo suo corpo è una realtà alla quale si deve necessariamente piegare: ma è disposto ad accettare questa condanna soltanto a patto che la sua sostanza materiale sia il mezzo tramite il quale trascendere. Lo violino come credono i demònî analfabeti, lui non arretrerà. «Il mondo all’inizio era assolutamente reale, risonava nel cuore umano e con esso. Il cuore ora non c’è più e nemmeno l’anima perché Dio si è ritirato. Vedere le cose era vedere l’Infinito. Quando adesso guardo la luce, faccio fatica a pensare a Dio»[5], confessa uno degli stregoni presiedenti il rito ad uno stralunato Artaud, che coglie il frutto di queste parole: bisogna assolutamente superarsi, lasciarsi sventrare dal linguaggio per rinascere oltre. Oltrepassare il dolore che provoca la rivolta dell’io, ritrovare la logica della sconfessione dell’essere.

In quell’istante, muore il secondo essere conosciuto col nome di Antonin Artaud. Muore in Messico, abbandonando la carcassa della sua ricerca nel deserto del Chihuahua. Lo ritroviamo in Irlanda, dove si era recato per restituire ai legittimi proprietari il bastone di San Patrizio, che giurava essere nelle sue mani. In preda ad una follia a tratti incontenibile, il nuovo Artaud si sente messo alla prova dal divino: come Gesù Cristo si fece tentare da Satana nel deserto, egli si lascia corteggiare da Dio, abbracciandolo e facendosi stritolare invece di fuggire. Nella sua mente la certezza che latita da tempo esplode con inusitata arroganza: troppe sono le coincidenze che lo affiancano all’unigenito figlio di Dio, troppo simili le sofferenze patite, il travisamento del linguaggio avvolto in una Babele, l’invidia di chi non ha compreso: il nuovo Artaud è il Figlio, Antonin Artaud è Gesù Cristo. A questa rivelazione segue l’internamento in manicomio: l’ingiustizia umana verso il divino non conosce limiti. Subisce così il destino toccato in sorte proprio al suo alter ego: se Cristo si ritrovò a spirare inchiodato ad una croce per salvare l’Uomo ingrato e ignorante, così Artaud si ritrova schiacciato dal calcagno ingrato che ha sempre cercato di illuminare. Le umiliazioni fisiche a cui viene sottoposto culminano con sedute terrificanti di elettroshock, che lo lasciano incosciente per giorni e interferiscono con la sua attività, sedandola. Ma è in manicomio, paradossalmente, che Artaud compie il balzo decisivo verso la liberazione del suo linguaggio, un linguaggio così potente da divenire universale. Costretto ancora una volta a recuperare qua e là i cocci della sua ricerca, si rinchiude per un breve periodo in una personalissima nostalgia del sentimento[6], nel tentativo di slegare inconsciamente quel doppio divino troppo ingombrante. Da Rodez Artaud intraprende una corrispondenza fittissima con gli amici, il circolo dei surrealisti e financo con i dottori che lo hanno in cura. Proprio sviscerando queste lettere si può comprendere appieno il tentativo (riuscito solo in parte) di esorcizzare la sofferenza attraverso il costante lavorio intellettuale: la scrittura diventa affilata, quasi calma; eppure i contenuti si fanno frenetici, totalizzanti, devastanti. Firma numerose lettere col patronimico materno Nalpas, testimoniando di fatto quell’allontanamento (volontario?) dalla realtà a lungo sotteso e mai esploso al di fuori della sua coscienza. La radicalità dell’impulso cristiano lo ha ormai soverchiato, spingendolo addirittura ad invocare l’apocalisse per purificare l’ingiustizia subita dalla razza umana: scriverà alla moglie del Dr. Ferdière, suo medico di riferimento: «Dovrebbe anche ricordare al Dr. Ferdière che non sono solo al mondo, ma che ha visto con i suoi occhi e senza possibilità di errore tutti gli eserciti celesti avanzare sulla terra con i loro fuochi intorno al manicomio di Rodez che è accerchiato e che la storia di persecuzione di cui soffro qui finirà in un rogo generale.»[7]. È il suo personalissimo “Eloì, Eloì, lama sabactàni?”, il suo tremendo J’accuse contro tutta la razza umana, che lo ha condannato a marcire fra le infinite torture dei manicomi. Eppure, Artaud-GesùCristo è così colmo di carità cristiana che non interrompe il suo percorso verso la salvezza di ogni essere umano, sbigottito dalla sua volontà di perdono. Il suo linguaggio, la sua vita vengono pesantemente pervertiti dall’alone religioso che li attornia: la poesia, mezzo espressivo da sempre adorato e venerato come canale privilegiato del λόγος, recide ogni legame demoniaco di possessione, perde la libertà linguistica della tensione verso l’infinito, marginalizzando la propria componente fonica ed elevando quella semantica. La poesia diventa dunque una preghiera all’Eterno Dio e Padre, uno sforzo magistrale per allontanare il Male dal mondo, affinché ricada sul genere umano soltanto il dolce miele del perdono. E ancora non siamo alla peggior abiezione del delirio. Prima di riemergere dall’abisso pseudocristiano, Artaud registra un vizio circolare che lo porta, come fosse un metronomo in un tribunale celeste, a dirigere le sue violente requisitorie prima contro Dio, reo di averlo frainteso in principio e poi abbandonato al suo destino di Figlio reietto, incapace di redimere il destino mortale, e poi contro l’Uomo, ora creatura stupida che ha perso i suoi obiettivi e che si è condannata con le sue mani ad essere mortale, rifugiandosi nella tiepida faciloneria d’incolpare Dio per tutta quella tristezza che annebbia la vita. Questa schizofrenia invaderà come una febbre Artaud ed il suo pensiero fino al midollo: è il mondo intero a volerlo impedito, sofferente, sempre più vicino alla morte. E sarà forse questo straniante rancore a salvargli la vita. Dopo un lungo periodo di arresto, il volano del suo sentimento esce dal letargo forzato in cui le forze del Male lo avevano imprigionato. Ne scaturisce il passo finale della cronistoria religiosa: in una lettera all’amico e collega Jean-Louis Barrault del 5 ottobre 1943, confessa candidamente di non sapere cosa sia l’Eternità senza Dio per uno spirito umano. Sfiancato, vinto, conclude: «Io non chiedo altro che di finire i miei giorni nella preghiera, e fuori dal mondo, in un chiostro, vicino a Dio… »[8]. Addirittura dichiara, poco più tardi, di voler concludere il suo percorso terreno (locuzione squisitamente religiosa) prendendo i voti. Con le lacrime agli occhi, siamo davanti alla realizzazione più fulgida del misticismo ascetico privo di concessioni. Artaud si rende improvvisamente conto, a causa dello stato di abbandono a cui è costretto, che sarebbe impossibile piangere il sacrificio di un profeta che nessuno ha richiesto. Il contrasto con se stesso sembra affievolirsi. Forse, timidamente, si affaccia al mondo con la speranza di tornare alla vita. Permane il mistero, assurdo e paradossale, di come abbia potuto il suo sangue dirsi cristiano, nonostante l’alienazione coatta e la mancanza di empatia umana (che avrebbe egualmente rifiutato, vittima della rigorosa ascesi auto-impostasi).

Da quella presa di coscienza inizia, in un piccolo porto sicuro dentro un marasma di follia schizoide, il lento suicidio di Artaud-GesùCristo, auto-crocifissosi su un Gòlgota solitario e personale. Dalla morte simbolica che sgorga da quei chiodi, si rifà strada nelle sue vene quell’appetito di vivere che si era andato perdendo mentre la sua anima nutriva l’isolamento ascetico. Se il linguaggio che balenava dalle lettere a sfondo religioso risultava davvero castigato, privo di quello stato di tensione e provocazione tipico della scrittura artaudiana, pian piano il viscerale gioco della berlina spinge per riprendere il controllo delle operazioni, affiancato da un catalizzatore che trova nella reclusione un’influsso strepitoso: il medium artistico. Ha inizio un’esperienza sensoriale che marcherà il solco dell’evoluzione definitiva del ciclonico mezzo espressivo di Artaud. È l’esordio della parentesi più straripante della ricerca indefessa della connessione magica fra parola scritta, sonorità e criterio visivo. Esistono quindi infinite strade per arrivare all’Assoluto, alla sublimazione di quel linguaggio che pende tantalico sul capo di Artaud. Quel minuscolo ma decisivo fremito da cui prende forma una poesia dapprima incatenata alla carta, quel dolore millenario che spinge a gridarla, a ripeterla ossessivamente fino a liberarla da sé, aspettando che si posi lieve per ritrarla nell’atto dell’essere, incondizionato e puro. «… Di creare cioè sotto il linguaggio una corrente sotterranea di impressioni, di corrispondenze, di analogie;»[9]. Udibile e visibile non possono essere classificati, scaturiscono dallo stesso bisogno ma hanno un ciclo vitale autonomo e diverso: sono gemelli eterozigoti, nati dall’androgino Artaud. Quando nasce una poesia, essa è già sobillata dai nostri cinque sensi, essa è già posta in legacci sull’altare del nostro spirito creativo; alla prova dell’atto, in un coito di sangue e sperma ultracorporeo (l’ossessione artaudiana per la violenza rituale è addirittura commovente) perderemo ogni diritto su di lei. Resterà la poesia in tutte le sue forme, scomparirà il poeta. Ma attenzione, tutto in questo processo è necessario: non esiste l’assillo del confronto, non c’è scacco del futile possibile. Artaud si scava dentro con le unghie e con i denti, fino a strapparsi i capelli, per sottomettersi senza arrendersi all’atto creativo. Che colpisce come una possessione forsennata; sono lontane le colpe che si attribuiva l’iniziato vittima della lussuria di Eliogabalo, è lontanissima quella forza incontrollata e spastica che tendeva agli dèi. Egli tortura e sfinisce la parola, la affronta senza sosta, la costringe alla confessione. «Mi piacciono le poesie che scaturiscono impetuosamente e non i linguaggi ricercati. Quando scrivo o leggo voglio sentir l’anima rizzarsi.». Il soggetto disincarnato, svalutato e anonimo è dimenticato. Nell’agire individuale, nella disperata ambizione dello sforzo creativo si riflette l’universale fecondità del pensiero. «Questa gerarchia fra l’udibile e il visibile sembra ricostruire degli schemi molto classici; ma non rapporta l’una all’altra la parola o la lingua, da una parte, e “l’immagine sulla carta”, dall’altra.»[10]. Eccolo, il fulcro della rivoluzione di Artaud: «E, come sempre, quello che sente degli altri egli sente di sentirlo di sé.»[11].

Da questo assoluto e insindacabile sentire, germoglia l’ultimo alter ego, quello che lo accompagnerà verso l’immortalità: il supremo agnello sacrificale, Vincent Van Gogh. Dopo averla vissuta, Artaud decide che il racconto della sua follia non è procrastinabile; quasi fosse un impegno d’ufficio, un obbligo che il mondo richiede a gran voce. Il processo etico, a suo dire vergognoso, subito dal pittore lo tocca nell’intimo ed ha un solo, schifoso colpevole: una società incapace di comprendere il genio assoluto. Le loro vite scorrono come due impetuosi fiumi paralleli, come un unico corso di pensieri, parole, azioni. A separarli, soltanto la differenza di due corpi mortali e transitori. La pretesa della società morale di analizzare il genio come fosse un animale in gabbia causa il tracollo definitivo dell’equilibrio di Artaud, già in sé tremendamente fragile: egli ritiene assurdo il tentativo di catalogazione da parte di uomini che non hanno gli strumenti per comprendere ciò che gli sta di fronte. La situazione si ribalta: ad essere imprigionati sono loro, i signori inquisitori, linguisticamente e artisticamente limitati, rinchiusi al tepore delle loro inutili certezze. Per questi individui biechi, la vita non rappresenta altro che il fluire dell’uomo verso la fine dell’esistenza, ostaggio inconsapevole (e inconsapevoli loro di tutto questo) della Natura. Il genio, attraverso il miracolo del linguaggio, dialoga invece con Essa fino a piegarla docilmente al suo volere, sia il mezzo un colpo di pennello o una poesia blasfema che chiami in causa dio. Per Artaud siamo tutti colpevoli, tutti maledettamente colpevoli. «Van Gogh non è morto per uno stato di delirio proprio, ma per essere stato corporalmente il campo di un problema attorno al quale, fin dalle origini, si dibatte lo spirito iniquo di questa umanità.»[12]. Dove s’annida la colpa? In tutto il nostro essere: nei nostri occhi, incapaci di vedere la vera carne della Natura, donataci dalla straordinaria pittura di Van Gogh; nella nostra lingua, lapidario strumento di ignoranza e ipocrisia, incapace di apprendere i sussurri degli spiriti; nelle nostre orecchie, sorde al richiamo di quella dimensione superiore perennemente illuminata dalla luce della ricerca. Van Gogh sulla tela lascia che il pensiero confluisca disordinato in tutto il suo essere, strutturandolo poi con la sua visione sconfinata. Così Artaud, parallelamente, accoglie entro di sé tutta la tracimante realtà che lo accerchia, incanalandone il libero sfogo una volta confluita dalla sua penna. È forse una questione di sensibilità dell’animo: la formazione, ostinata e costante, di quello sguardo che possa vedere oltre quel concreto immediato in cui troppi vedono un traguardo. La vera sfida a dio, invece, inizia proprio lì; e Artaud, una volta penetrato il segreto, diverrà incontenibile. Attraverso un usus scribendi ormai condotto all’estremo, la critica verso un mondo reale in totale apatia si farà poesia nauseabonda, volgare, sessuale: il mondo deve guardarsi allo specchio e riconoscere la propria depravazione, se vuole guarire. Artaud ci mostra i moralizzatori nel chiuso delle loro stanze, nel peccato della loro intimità. E lo fa prendendosi gioco di loro: una dolce vendetta. Egli non si vergogna di mettere le mani nella merde[13], tanto da farne il fulcro di alcune delle sue glossolalie più spinte, più sperimentali. Questo fremito di scrittura è il fratello gemello dello stilema pittorico di Van Gogh: puntare la bussola dell’anima soltanto verso l’infinito, soddisfare e bruciare in quella visione, lasciare ch’essa si schianti sulla tela, essere il suo medium. Ci sono così tante opere del pittore olandese che mettono in difficoltà, che obbligano a una rilettura costante. Esse mutano ad ogni sussulto della realtà, la inseguono e la superano. Così è per i testi di Artaud: ogni volta che una singola parola ci sembra cristallizzata in un verso, incastonata come un prezioso sulla corona del re del mondo, essa muta, rotola placida tre versi più in là, sconvolgendo il suo proprio significato. E questo trasformismo crea un’eco che fa vibrare lo sterno, ci fa tendere le mani come quei bambini vogliosi che tentano invano di afferrare il momentaneo oggetto del desiderio. Quelle navi che cavalcano blandamente le onde di un mare a noi sconosciuto, dove sono ora, dopo che abbiamo sbattuto le palpebre per una frazione di secondo? Erano soltanto luci di una pianura che non ci appartiene, che ci succhia l’anima lentamente, e lo fa col nostro ammaliato permesso: così potente è l’incantesimo dal quale non possiamo sottrarci.[14] E così noi, che non possiamo lavare la colpa di aver affatturato Artaud per costringerlo in catene fino all’anima, siamo ora affabulati dal suo λόγος, come se fossimo seduti sulle sue ginocchia in attesa di sentire una nuova favola oscena che ci disveli un piccolo brandello di reale. La parola, il magico strumento che lo tenne in vita negli anni bui dell’internamento, d’improvviso non è più un cerchio che mira ad attrarlo per poi lasciarlo inibito sull’orlo della rivelazione: non è lei ad essere cambiata, ma è lo sguardo di Artaud ad aver finalmente capito il gioco e l’importanza capitale del dettaglio. Dove prima c’era un cerchio bianco, piatto e tracciato col gesso, ora è la quarta dimensione, quella del linguaggio che tutto trasforma, a spalancarsi al suo cuore. «E in questi limbi una tipografia speciale, che è fatta per infamare dio, fare rientrare le parole verbali alle quali si è voluto attribuire un valore speciale.»[15]. Artaud sceglie coscientemente di annegare in una marea di stimoli e astrazioni, in un sentire totale, senza filtri. Ora è pronto, il suo corpo temprato dagli abusi può scarnificarsi senza paura, il suo spirito ha raggiunto la vetta: col linguaggio si può finalmente capovolgere il mondo, sconquassarlo dalle fondamenta. È l’atto di plasmare, nella sua forma più pura e sublime, eppure ebbro del sangue degli innocenti e insudiciato dalla terra sulla quale si è svolta, per una vita intera, la Battaglia. Se il mondo, sul filo del rasoio linguistico, è governato dal caos, lui vuole esserne l’artefice, l’orologiaio regolatore. Dall’egoistica (ma necessaria) ricerca della chiave individuale fino all’universalità della parola, del respiro, del gesto. Antonin Artaud è questo pellegrinaggio eterogeneo, folle, Antonin Artaud è ogni parola che deve ancora nascere.

Lingua che trascende il discorso puramente letterario: noi siamo fatti di linguaggio, il nostro corpo fisico è linguaggio, tutto ciò che ci circonda lo è, senza eccezioni; è l’Essere come fenomeno vitale ad essere vittima e carnefice al contempo della lingua; per dirla con Albino Galvano, autore della straordinaria prefazione a “Héliogabale”, «La ricerca disperata di attingere alla moelle[1] delle cose, in una parola lo sforzo di attingere l’essere, esplorandolo tanto nella dimensione vitale quanto in quella “dei princìpi”, ha trasceso in lui, in ogni momento, l’impegno puramente letterario»[2]. Eliogabalo, si diceva, il figlio delle vette: l’altra faccia della moneta artaudiana, il suo doppio. Imperatore all’alba della pubertà, preda di eccessi sessuali innominabili, geloso efebo personale del Sole. L’attrazione, se possibile sguaiatamente fisica, è immediata: Artaud riconosce la languida sagoma del reggente come sua propria, le sue parole trasudano goduria e lussuria mentre descrive, fingendo superficialità, la lascivia delle violenze a cui Eliogabalo si abbandona. L’immagine che nasce si impasta di sangue, sperma, latte, sudore, vergogna: un linguaggio di fluidi che non evapora alla luce del sole, ma si rafforza fino a rendere accecante la figura che ivi nasce: è un dio quello che affiora dalla fiacca distesa di ambrosia. Un dio che vuole scontare la terribile punizione di essere superiore lasciandosi flagellare dalle mani spudorate ed oscene dell’uomo. Ma cosa rende Artaud il nostro Eliogabalo? Egli accoglie su di sé la colpa del linguaggio fino a quel momento atrofizzato, schiavizzato, l’accetta e ne beve l’amaro calice, ma rifiuta con rancorosa ostinazione di lasciarsi frugare l’anima da uomini qualsiasi: deve essere lui il primo ad ispezionarsi. Sezionarsi a ritroso è l’unico modo che Artaud possiede per resuscitare quella scarica iniziale, andata oggi perduta, che originò dagli dèi ed arrivò intatta agli uomini; fu proprio il rapporto dio-uomo a scatenare in quest’ultimo l’urgenza di un mezzo di comunicazione che esulasse dal sordo vivere le emozioni. Emozioni perennemente in bilico fra credenza mistica, più vicina alla sciatteria superstiziosa, e primi vagiti poetici, modello di primo ordinamento delle scoperte allo stadio larvale. Lo svuotamento lancinante e purificatore, rituale, per elevarsi ed arrivare là dove risiede il linguaggio: oltre la realtà, verso una nuova Realtà. Come Eliogabalo, Artaud supera la barbarie linguistica dell’incomprensione, che etichetta l’estraneo come mollica da ignorare. E non si strugge quando gli dèi smettono di rispondere: antropomorfi anche nel pensiero, anche essi devono assimilare la ribellione del singolo. Dove l’imperatore del Sole gioca a nascondersi nel divino, incomprensibile ai sudditi, il suo doppio scava nel profondo dell’adorazione esoterica, ne sugge la linfa vitale; e sempre più a ritroso, si sorprende a sperimentare il sonoro, in bilico fra il concreto e l’astratto. Ad attrarlo, come ad attrarre Eliogabalo erano le urla di piacere che invadevano la sua dimora divina nel mezzo della notte dominata dalla Luna, sono allora i misteri musicali dei mantra, fonte suprema dell’antico dialogo con gli dèi: è il reale che giustifica la sua esistenza fra le braccia dell’Assoluto. Come l’imperatore perverte il costume usuale, estremizzandolo e accettandolo soltanto dopo questo processo, così Artaud gioca con quell’embrione linguistico che sta scoprendo, analizzandolo al microscopio prima di farlo suo. La poesia pulsante, magnetica, estetica che sgorga da Eliogabalo lo atterrisce: straripante all’eccesso, inconcepibile e veemente. L’ammirazione infatti si consuma completamente nell’atto imperiale di pervertire il mōs, iniettando la malattia solare del lontano Medio Oriente. Dove egli si concede (al)lo scandalo di violare la guardiana del fuoco sacro, avvolto dall’attonita complicità dei congiunti che non riescono a concepire l’affronto e si spauriscono, Artaud può soltanto cogliere le insistite melodie, gli arabeschi sonori che spezzano il silenzio degli appartamenti imperiali. Anche quel gesto, quella trasgressione comunica senza riserve che chi si è fatto dio ha esaurito il proprio compito ed è disposto, in aperta insurrezione, a lasciare nel fango le sue vestigia mortali. Con la morte fecale dell’imperatore, che dissolve le sue sembianze nel Tevere prima che il suo culto venga bandito dal mondo conosciuto, Artaud perde un punto di riferimento, un piccolo lume che rischiarava la strada della sua ricerca. Fra le sue mani, prima colme delle effigi degli dèi incise sui palmi come λόγος straripante, ora non resta che un interrogativo, che sfugge come cenere fra le dita: «Ci si può del resto chiedere se un principio sia altro che un semplice modo verbale e questo riconduce alla questione di sapere se vi è qualche cosa al di fuori dello spirito che pensa…»[3]. Ed è a Emesa, presso il tempio d’Eliogabalo, che possiamo immaginare la tomba del primo essere noto come Antonin Artaud, svanito agli occhi mortali mentre rincorreva la verità del linguaggio.

Da quel mausoleo solare rinasce, più tumultuosa e urgente, la necessità della penetrazione all’interno del linguaggio. È verso il Messico che si dirige lo spasimo della ricerca: fra le conferenze tenute a Città del Messico, si fa strada prepotente il richiamo alla cultura profondamente rituale e sciamanica degli Indios Tarahumara. Da qui Artaud salpa, solitario, per il suo periplo verso l’immortalità: proprio fra loro sperimenta per la prima volta il peyotl, potente sostanza psicotropa che gli spalanca le porte dell’indefinito, devastando però la sua capacità di adeguamento alla realtà (già invero ridotta ai minimi termini da una personalità intricata). Il bivio imposto dalle visioni lo divorerà, illuminazione spirituale e abisso formale si contenderanno la sua anima. È proprio durante l’ossessiva ricerca di questo incontro che Artaud si scontra frontalmente con le conseguenze fisiche, mortali, del linguaggio: «… Quando si sa che i primi uomini si servirono di un linguaggio di segni e si ritrova quella lingua enormemente ingrandita sulle rocce, certo non si può più pensare che si tratti di un capriccio e che questo capriccio non significhi niente»[4]. Risalendo questo tortuoso percorso allucinato fino al parto più umano del linguaggio (i segni fisici, carnali precursori della vocalità viscerale a lui così cara), egli comprende che quella è la chiave per trascendere la realtà. Una realtà che lo inchioda al dolore dell’incompatibilità con chi ama, crocifisso con l’anima lacera dall’incomunicabilità del suo messaggio. Non è infatti il dolore del corpo a devastarlo (gli episodi dissenterici, la perdita dei denti, l’agonia del coma che sempre seguiva le sedute di elettroshock lo tormenteranno fino alla morte), ma lo sgretolamento dello spirito che lo colpisce quando cerca di esprimere questa sua scoperta dall’altro versante dello specchio, luogo agli altri sconosciuto ed incomprensibile. Si ritrova così, sussultante, a ridosso delle più estreme rivelazioni squartato, con lo spirito balbuziente ed esausto: ma vi giunge; a lui non serve altro. Subisce il dolore ma non lo comprende, si lascia deridere convinto che tutta quella giostra sia una mascherata del pensiero, un capriccio. Memore del ricordo d’Eliogabalo, che ha elevato come un trofeo la violenza carnale, si convince che la sua sposa, il divino soffio del reale, lo attenda a valle. È disposto a sopportare le torture più crudeli, pur di accogliere il segreto del linguaggio. E la prova suprema non tarda a presentarsi: i Tarahumara lo introducono al distruttivo rito del peyotl, dove ogni cosa è linguaggio, nel senso più vorticoso del termine. Ogni rito compiuto dai sacerdoti, ogni passo azzardato dai danzatori, ogni svastica scavata nella nuda terra, tutto rimbomba nella testa di Artaud, vittima sacrificale pugnalata al cuore in nome di rivelazioni leggendarie bisbigliate dal vento che alimenta il mostruoso rogo sciamanico. Tutta la sua anima freme, il corpo prende congedo: giunge l’abbandono mistico. Da quell’irrealtà felpata, sudaticcia, riemerge un uomo che è in marcia verso il regno di dio per usurparlo, ma di questo ancora non ha piena coscienza. Realizza che non potrà mai liberarsi definitivamente del corpo, che questo suo corpo è una realtà alla quale si deve necessariamente piegare: ma è disposto ad accettare questa condanna soltanto a patto che la sua sostanza materiale sia il mezzo tramite il quale trascendere. Lo violino come credono i demònî analfabeti, lui non arretrerà. «Il mondo all’inizio era assolutamente reale, risonava nel cuore umano e con esso. Il cuore ora non c’è più e nemmeno l’anima perché Dio si è ritirato. Vedere le cose era vedere l’Infinito. Quando adesso guardo la luce, faccio fatica a pensare a Dio»[5], confessa uno degli stregoni presiedenti il rito ad uno stralunato Artaud, che coglie il frutto di queste parole: bisogna assolutamente superarsi, lasciarsi sventrare dal linguaggio per rinascere oltre. Oltrepassare il dolore che provoca la rivolta dell’io, ritrovare la logica della sconfessione dell’essere.

In quell’istante, muore il secondo essere conosciuto col nome di Antonin Artaud. Muore in Messico, abbandonando la carcassa della sua ricerca nel deserto del Chihuahua. Lo ritroviamo in Irlanda, dove si era recato per restituire ai legittimi proprietari il bastone di San Patrizio, che giurava essere nelle sue mani. In preda ad una follia a tratti incontenibile, il nuovo Artaud si sente messo alla prova dal divino: come Gesù Cristo si fece tentare da Satana nel deserto, egli si lascia corteggiare da Dio, abbracciandolo e facendosi stritolare invece di fuggire. Nella sua mente la certezza che latita da tempo esplode con inusitata arroganza: troppe sono le coincidenze che lo affiancano all’unigenito figlio di Dio, troppo simili le sofferenze patite, il travisamento del linguaggio avvolto in una Babele, l’invidia di chi non ha compreso: il nuovo Artaud è il Figlio, Antonin Artaud è Gesù Cristo. A questa rivelazione segue l’internamento in manicomio: l’ingiustizia umana verso il divino non conosce limiti. Subisce così il destino toccato in sorte proprio al suo alter ego: se Cristo si ritrovò a spirare inchiodato ad una croce per salvare l’Uomo ingrato e ignorante, così Artaud si ritrova schiacciato dal calcagno ingrato che ha sempre cercato di illuminare. Le umiliazioni fisiche a cui viene sottoposto culminano con sedute terrificanti di elettroshock, che lo lasciano incosciente per giorni e interferiscono con la sua attività, sedandola. Ma è in manicomio, paradossalmente, che Artaud compie il balzo decisivo verso la liberazione del suo linguaggio, un linguaggio così potente da divenire universale. Costretto ancora una volta a recuperare qua e là i cocci della sua ricerca, si rinchiude per un breve periodo in una personalissima nostalgia del sentimento[6], nel tentativo di slegare inconsciamente quel doppio divino troppo ingombrante. Da Rodez Artaud intraprende una corrispondenza fittissima con gli amici, il circolo dei surrealisti e financo con i dottori che lo hanno in cura. Proprio sviscerando queste lettere si può comprendere appieno il tentativo (riuscito solo in parte) di esorcizzare la sofferenza attraverso il costante lavorio intellettuale: la scrittura diventa affilata, quasi calma; eppure i contenuti si fanno frenetici, totalizzanti, devastanti. Firma numerose lettere col patronimico materno Nalpas, testimoniando di fatto quell’allontanamento (volontario?) dalla realtà a lungo sotteso e mai esploso al di fuori della sua coscienza. La radicalità dell’impulso cristiano lo ha ormai soverchiato, spingendolo addirittura ad invocare l’apocalisse per purificare l’ingiustizia subita dalla razza umana: scriverà alla moglie del Dr. Ferdière, suo medico di riferimento: «Dovrebbe anche ricordare al Dr. Ferdière che non sono solo al mondo, ma che ha visto con i suoi occhi e senza possibilità di errore tutti gli eserciti celesti avanzare sulla terra con i loro fuochi intorno al manicomio di Rodez che è accerchiato e che la storia di persecuzione di cui soffro qui finirà in un rogo generale.»[7]. È il suo personalissimo “Eloì, Eloì, lama sabactàni?”, il suo tremendo J’accuse contro tutta la razza umana, che lo ha condannato a marcire fra le infinite torture dei manicomi. Eppure, Artaud-GesùCristo è così colmo di carità cristiana che non interrompe il suo percorso verso la salvezza di ogni essere umano, sbigottito dalla sua volontà di perdono. Il suo linguaggio, la sua vita vengono pesantemente pervertiti dall’alone religioso che li attornia: la poesia, mezzo espressivo da sempre adorato e venerato come canale privilegiato del λόγος, recide ogni legame demoniaco di possessione, perde la libertà linguistica della tensione verso l’infinito, marginalizzando la propria componente fonica ed elevando quella semantica. La poesia diventa dunque una preghiera all’Eterno Dio e Padre, uno sforzo magistrale per allontanare il Male dal mondo, affinché ricada sul genere umano soltanto il dolce miele del perdono. E ancora non siamo alla peggior abiezione del delirio. Prima di riemergere dall’abisso pseudocristiano, Artaud registra un vizio circolare che lo porta, come fosse un metronomo in un tribunale celeste, a dirigere le sue violente requisitorie prima contro Dio, reo di averlo frainteso in principio e poi abbandonato al suo destino di Figlio reietto, incapace di redimere il destino mortale, e poi contro l’Uomo, ora creatura stupida che ha perso i suoi obiettivi e che si è condannata con le sue mani ad essere mortale, rifugiandosi nella tiepida faciloneria d’incolpare Dio per tutta quella tristezza che annebbia la vita. Questa schizofrenia invaderà come una febbre Artaud ed il suo pensiero fino al midollo: è il mondo intero a volerlo impedito, sofferente, sempre più vicino alla morte. E sarà forse questo straniante rancore a salvargli la vita. Dopo un lungo periodo di arresto, il volano del suo sentimento esce dal letargo forzato in cui le forze del Male lo avevano imprigionato. Ne scaturisce il passo finale della cronistoria religiosa: in una lettera all’amico e collega Jean-Louis Barrault del 5 ottobre 1943, confessa candidamente di non sapere cosa sia l’Eternità senza Dio per uno spirito umano. Sfiancato, vinto, conclude: «Io non chiedo altro che di finire i miei giorni nella preghiera, e fuori dal mondo, in un chiostro, vicino a Dio… »[8]. Addirittura dichiara, poco più tardi, di voler concludere il suo percorso terreno (locuzione squisitamente religiosa) prendendo i voti. Con le lacrime agli occhi, siamo davanti alla realizzazione più fulgida del misticismo ascetico privo di concessioni. Artaud si rende improvvisamente conto, a causa dello stato di abbandono a cui è costretto, che sarebbe impossibile piangere il sacrificio di un profeta che nessuno ha richiesto. Il contrasto con se stesso sembra affievolirsi. Forse, timidamente, si affaccia al mondo con la speranza di tornare alla vita. Permane il mistero, assurdo e paradossale, di come abbia potuto il suo sangue dirsi cristiano, nonostante l’alienazione coatta e la mancanza di empatia umana (che avrebbe egualmente rifiutato, vittima della rigorosa ascesi auto-impostasi).

Da quella presa di coscienza inizia, in un piccolo porto sicuro dentro un marasma di follia schizoide, il lento suicidio di Artaud-GesùCristo, auto-crocifissosi su un Gòlgota solitario e personale. Dalla morte simbolica che sgorga da quei chiodi, si rifà strada nelle sue vene quell’appetito di vivere che si era andato perdendo mentre la sua anima nutriva l’isolamento ascetico. Se il linguaggio che balenava dalle lettere a sfondo religioso risultava davvero castigato, privo di quello stato di tensione e provocazione tipico della scrittura artaudiana, pian piano il viscerale gioco della berlina spinge per riprendere il controllo delle operazioni, affiancato da un catalizzatore che trova nella reclusione un’influsso strepitoso: il medium artistico. Ha inizio un’esperienza sensoriale che marcherà il solco dell’evoluzione definitiva del ciclonico mezzo espressivo di Artaud. È l’esordio della parentesi più straripante della ricerca indefessa della connessione magica fra parola scritta, sonorità e criterio visivo. Esistono quindi infinite strade per arrivare all’Assoluto, alla sublimazione di quel linguaggio che pende tantalico sul capo di Artaud. Quel minuscolo ma decisivo fremito da cui prende forma una poesia dapprima incatenata alla carta, quel dolore millenario che spinge a gridarla, a ripeterla ossessivamente fino a liberarla da sé, aspettando che si posi lieve per ritrarla nell’atto dell’essere, incondizionato e puro. «… Di creare cioè sotto il linguaggio una corrente sotterranea di impressioni, di corrispondenze, di analogie;»[9]. Udibile e visibile non possono essere classificati, scaturiscono dallo stesso bisogno ma hanno un ciclo vitale autonomo e diverso: sono gemelli eterozigoti, nati dall’androgino Artaud. Quando nasce una poesia, essa è già sobillata dai nostri cinque sensi, essa è già posta in legacci sull’altare del nostro spirito creativo; alla prova dell’atto, in un coito di sangue e sperma ultracorporeo (l’ossessione artaudiana per la violenza rituale è addirittura commovente) perderemo ogni diritto su di lei. Resterà la poesia in tutte le sue forme, scomparirà il poeta. Ma attenzione, tutto in questo processo è necessario: non esiste l’assillo del confronto, non c’è scacco del futile possibile. Artaud si scava dentro con le unghie e con i denti, fino a strapparsi i capelli, per sottomettersi senza arrendersi all’atto creativo. Che colpisce come una possessione forsennata; sono lontane le colpe che si attribuiva l’iniziato vittima della lussuria di Eliogabalo, è lontanissima quella forza incontrollata e spastica che tendeva agli dèi. Egli tortura e sfinisce la parola, la affronta senza sosta, la costringe alla confessione. «Mi piacciono le poesie che scaturiscono impetuosamente e non i linguaggi ricercati. Quando scrivo o leggo voglio sentir l’anima rizzarsi.». Il soggetto disincarnato, svalutato e anonimo è dimenticato. Nell’agire individuale, nella disperata ambizione dello sforzo creativo si riflette l’universale fecondità del pensiero. «Questa gerarchia fra l’udibile e il visibile sembra ricostruire degli schemi molto classici; ma non rapporta l’una all’altra la parola o la lingua, da una parte, e “l’immagine sulla carta”, dall’altra.»[10]. Eccolo, il fulcro della rivoluzione di Artaud: «E, come sempre, quello che sente degli altri egli sente di sentirlo di sé.»[11].

Da questo assoluto e insindacabile sentire, germoglia l’ultimo alter ego, quello che lo accompagnerà verso l’immortalità: il supremo agnello sacrificale, Vincent Van Gogh. Dopo averla vissuta, Artaud decide che il racconto della sua follia non è procrastinabile; quasi fosse un impegno d’ufficio, un obbligo che il mondo richiede a gran voce. Il processo etico, a suo dire vergognoso, subito dal pittore lo tocca nell’intimo ed ha un solo, schifoso colpevole: una società incapace di comprendere il genio assoluto. Le loro vite scorrono come due impetuosi fiumi paralleli, come un unico corso di pensieri, parole, azioni. A separarli, soltanto la differenza di due corpi mortali e transitori. La pretesa della società morale di analizzare il genio come fosse un animale in gabbia causa il tracollo definitivo dell’equilibrio di Artaud, già in sé tremendamente fragile: egli ritiene assurdo il tentativo di catalogazione da parte di uomini che non hanno gli strumenti per comprendere ciò che gli sta di fronte. La situazione si ribalta: ad essere imprigionati sono loro, i signori inquisitori, linguisticamente e artisticamente limitati, rinchiusi al tepore delle loro inutili certezze. Per questi individui biechi, la vita non rappresenta altro che il fluire dell’uomo verso la fine dell’esistenza, ostaggio inconsapevole (e inconsapevoli loro di tutto questo) della Natura. Il genio, attraverso il miracolo del linguaggio, dialoga invece con Essa fino a piegarla docilmente al suo volere, sia il mezzo un colpo di pennello o una poesia blasfema che chiami in causa dio. Per Artaud siamo tutti colpevoli, tutti maledettamente colpevoli. «Van Gogh non è morto per uno stato di delirio proprio, ma per essere stato corporalmente il campo di un problema attorno al quale, fin dalle origini, si dibatte lo spirito iniquo di questa umanità.»[12]. Dove s’annida la colpa? In tutto il nostro essere: nei nostri occhi, incapaci di vedere la vera carne della Natura, donataci dalla straordinaria pittura di Van Gogh; nella nostra lingua, lapidario strumento di ignoranza e ipocrisia, incapace di apprendere i sussurri degli spiriti; nelle nostre orecchie, sorde al richiamo di quella dimensione superiore perennemente illuminata dalla luce della ricerca. Van Gogh sulla tela lascia che il pensiero confluisca disordinato in tutto il suo essere, strutturandolo poi con la sua visione sconfinata. Così Artaud, parallelamente, accoglie entro di sé tutta la tracimante realtà che lo accerchia, incanalandone il libero sfogo una volta confluita dalla sua penna. È forse una questione di sensibilità dell’animo: la formazione, ostinata e costante, di quello sguardo che possa vedere oltre quel concreto immediato in cui troppi vedono un traguardo. La vera sfida a dio, invece, inizia proprio lì; e Artaud, una volta penetrato il segreto, diverrà incontenibile. Attraverso un usus scribendi ormai condotto all’estremo, la critica verso un mondo reale in totale apatia si farà poesia nauseabonda, volgare, sessuale: il mondo deve guardarsi allo specchio e riconoscere la propria depravazione, se vuole guarire. Artaud ci mostra i moralizzatori nel chiuso delle loro stanze, nel peccato della loro intimità. E lo fa prendendosi gioco di loro: una dolce vendetta. Egli non si vergogna di mettere le mani nella merde[13], tanto da farne il fulcro di alcune delle sue glossolalie più spinte, più sperimentali. Questo fremito di scrittura è il fratello gemello dello stilema pittorico di Van Gogh: puntare la bussola dell’anima soltanto verso l’infinito, soddisfare e bruciare in quella visione, lasciare ch’essa si schianti sulla tela, essere il suo medium. Ci sono così tante opere del pittore olandese che mettono in difficoltà, che obbligano a una rilettura costante. Esse mutano ad ogni sussulto della realtà, la inseguono e la superano. Così è per i testi di Artaud: ogni volta che una singola parola ci sembra cristallizzata in un verso, incastonata come un prezioso sulla corona del re del mondo, essa muta, rotola placida tre versi più in là, sconvolgendo il suo proprio significato. E questo trasformismo crea un’eco che fa vibrare lo sterno, ci fa tendere le mani come quei bambini vogliosi che tentano invano di afferrare il momentaneo oggetto del desiderio. Quelle navi che cavalcano blandamente le onde di un mare a noi sconosciuto, dove sono ora, dopo che abbiamo sbattuto le palpebre per una frazione di secondo? Erano soltanto luci di una pianura che non ci appartiene, che ci succhia l’anima lentamente, e lo fa col nostro ammaliato permesso: così potente è l’incantesimo dal quale non possiamo sottrarci.[14] E così noi, che non possiamo lavare la colpa di aver affatturato Artaud per costringerlo in catene fino all’anima, siamo ora affabulati dal suo λόγος, come se fossimo seduti sulle sue ginocchia in attesa di sentire una nuova favola oscena che ci disveli un piccolo brandello di reale. La parola, il magico strumento che lo tenne in vita negli anni bui dell’internamento, d’improvviso non è più un cerchio che mira ad attrarlo per poi lasciarlo inibito sull’orlo della rivelazione: non è lei ad essere cambiata, ma è lo sguardo di Artaud ad aver finalmente capito il gioco e l’importanza capitale del dettaglio. Dove prima c’era un cerchio bianco, piatto e tracciato col gesso, ora è la quarta dimensione, quella del linguaggio che tutto trasforma, a spalancarsi al suo cuore. «E in questi limbi una tipografia speciale, che è fatta per infamare dio, fare rientrare le parole verbali alle quali si è voluto attribuire un valore speciale.»[15]. Artaud sceglie coscientemente di annegare in una marea di stimoli e astrazioni, in un sentire totale, senza filtri. Ora è pronto, il suo corpo temprato dagli abusi può scarnificarsi senza paura, il suo spirito ha raggiunto la vetta: col linguaggio si può finalmente capovolgere il mondo, sconquassarlo dalle fondamenta. È l’atto di plasmare, nella sua forma più pura e sublime, eppure ebbro del sangue degli innocenti e insudiciato dalla terra sulla quale si è svolta, per una vita intera, la Battaglia. Se il mondo, sul filo del rasoio linguistico, è governato dal caos, lui vuole esserne l’artefice, l’orologiaio regolatore. Dall’egoistica (ma necessaria) ricerca della chiave individuale fino all’universalità della parola, del respiro, del gesto. Antonin Artaud è questo pellegrinaggio eterogeneo, folle, Antonin Artaud è ogni parola che deve ancora nascere.

«E vedo che tutti coloro che mi circondano non hanno neppure coscienza della loro propria vita. – Perché vivere non è seguire come pecore il corso degli eventi, nel solito tran tran di questo insieme di idee, di gusti, di percezioni, di desideri, di disgusti che confondiamo con il nostro io e dei quali siamo appagati senza cercare oltre, più lontano. Vivere è superare se stessi, mentre l’uomo non sa far altro che lasciarsi andare.»[16].

Firmato col sangue, Antonin Artaud.

Mattia Orizio

[1] Midollo.

[2] “Eliogabalo o l’anarchico incoronato”, Antonin Artaud, Adelphi 2007, p. XIII.

[3] “Eliogabalo o l’anarchico incoronato”, Antonin Artaud, Adelphi 2007, p. 173.

[4] “Al paese dei Tarahumara e altri scritti”, Antonin Artaud, Adelphi 2009, p. 70.

[5] “Al paese dei Tarahumara e altri scritti”, Antonin Artaud, Adelphi 2009, p. 145.

[6] Qui inteso cartesianamente come analisi del soggetto.

[7] “Scritti di Rodez”, Antonin Artaud, Adelphi 2017, p. 39.

[8] “Scritti di Rodez”, Antonin Artaud, Adelphi 2017, p. 82.

[9] “Il teatro e il suo doppio”, Antonin Artaud, Einaudi 200, p. 156.

[10] “Antonin Artaud. Forsennare il soggettile”, Jacques Derrida, Abscondita 2005, p. 67.

[11] “Antonin Artaud. Forsennare il soggettile”, Jacques Derrida, Abscondita 2005, p. 34.

[12] “Van Gogh il suicidato della società”, Antonin Artaud, Adelphi 1988, p. 20.

[13] Quella merda da cui ha avuto origine il mondo, che ha dato i natali ad ogni alter ego che ha preso possesso del corpo mortale di Antonin Artaud. Si tratta di comprendere il concetto di merda creatrice, di principio creatore mortale, corruttibile eppure eterno. Farsi merda per comprendere il reale, per superarlo e divenire creatore.

[14] Da “Gli alberi del mare spezzarono le fiancate”, in “Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie”, Antonin Artaud, Einaudi 2003, p. 11-13.

[15] “Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie”, Antonin Artaud, Einaudi 2003, p. 119.

[16] “Vivere è superare se stessi. Lettere a Jean-Louis Barrault 1935-1945”, Antonin Artaud, Archinto 2011, p. 37.